(藏品/楊熾昌家屬捐贈,圖/國立臺灣文學館)

【我們為什麼挑選這個藏品】

2003年,以1930年代臺灣流行音樂發展為主題的紀錄片《跳舞時代》上映。片中歌手純純唱出的一句:「阮是文明女,東西南北自由志」使許多觀眾驚艷地發現,原來我們過往以殖民壓迫、戰爭與皇民化為關鍵字認識的「日本殖民統治時期」,同時也曾是一個摩登而亮麗的「跳舞時代」。

事實上,在那個離我們似乎有些遙遠的年代,世界的現代思潮與物質文明在極短的時差內抵達臺灣,落地生根,成為臺灣自己的現代。在文學發展上,1933年結成於臺南的風車詩社即為一例。儘管成員僅有七人,卻開啟了臺灣的超現實主義美學。

當你聽著這樣的敘述,不知是否曾經試想過:那些曾經發生過的事如何為後世的我們知曉?文學史又是如何被建構起來?

典藏於臺灣文學館的風車詩社同人誌《風車》第三號,是見證詩社活動最重要的史料,但目前僅見此一孤本,其他號數如今未見。「歷史」從來都不是全貌。我們現今的所知,都只是局部。都是有待增補、或等待被推翻、被重寫的歷史學草稿。

但光憑這一冊,它就告訴我們很多。除了殖民性與現代性的辯證,它正反覆訴說:臺灣從來不在世界之外。臺灣在世界之中。

奪下第53屆金馬獎最佳紀錄片獎的作品《日曜日式散步者》,以1930年代臺灣第一個超現實主義詩社「風車詩社」為題,採取了一種違抗感知慣習的表現方式:戲劇重演的部分,演員頸部以上的表情都被切隔在景框之外,觀眾是看不到在劇中飾演風車詩人的演員的臉的;只有在史料檔案中,風車詩人方從歷史的彼端回過頭來,以正面示人。

之所以採取這樣的表現方式,導演黃亞歷謂此為在「當事人缺席」的狀況下體認歷史「再現」之不可能,同時也在此不可能中試圖逼近歷史的「真實」。換個方式說,或許我們可以這樣思考:面對業已消逝的人事時地,我們永遠只能以局部去想像整體、逼近真實;而唯一能藉以追尋的線索,便是物——檔案、文獻、史料。它們殘缺不全,沉默無聲,卻在蒙昧渾沌的暗夜裡接續成一條條通往過去的微光跡線。它們是歷史的見證者,也是時間的倖存者。

然而並非所有的史料都能從歷史的劫難中倖存下來,特別在命運多舛的近代臺灣。日本時代的史料,即使有幸躲過有心或無意的丟失、躲過蟲蛀水淹、甚至逃過來襲敵機投下的燒夷業火,到了戰後,當統治者更迭、敵我互換,這些史料帶有被華國仇視的日本殖民地記號,或刻印高度敏感的左翼語彙,使所有者得在家中暗處親手掩埋、秘密燒燬。於是,最終能夠存留下來的,往往成為了歷史的孤本。且還要一點點上天給予的善意,才能遇上有心且努力的研究者,被整理、翻譯、詮釋與建構,成為「文學史」的一部分而為我們知曉。

《風車》第三號封面。(藏品/楊熾昌家屬捐贈,圖/國立臺灣文學館)

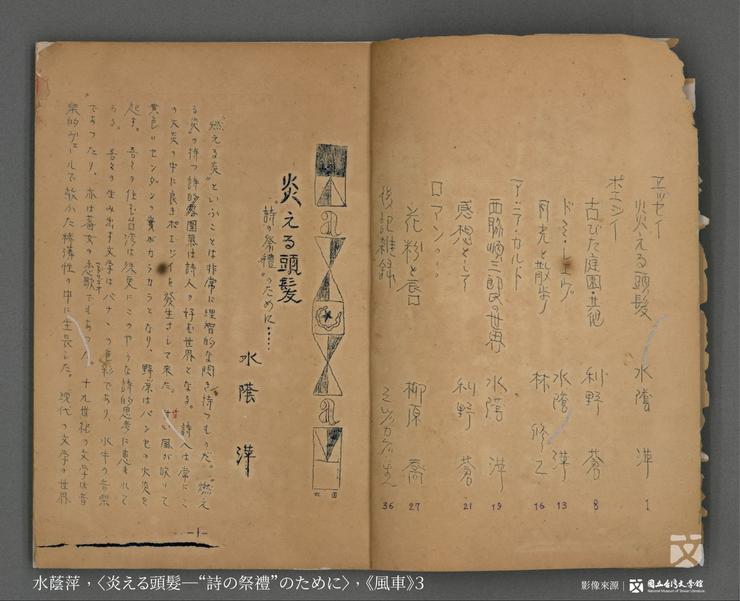

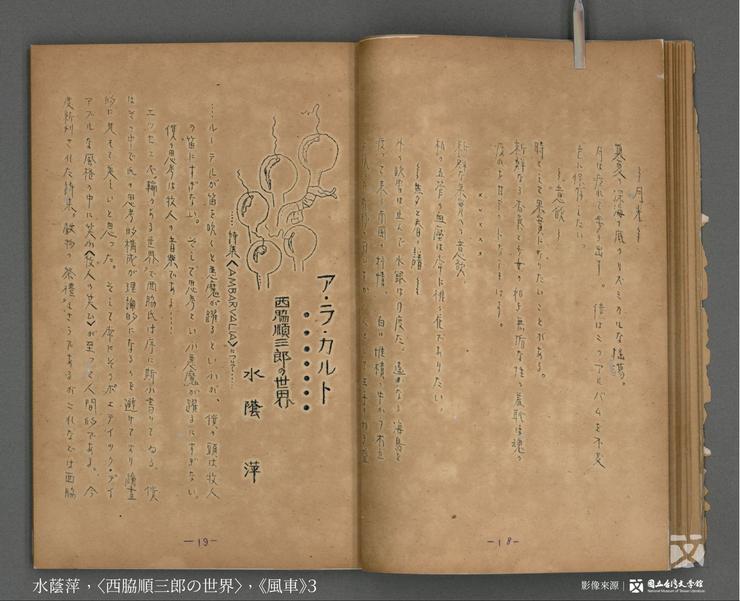

風車詩社由楊熾昌(1908-1994)主導,借用法國紅磨坊(Le Moulin Rouge)之風車意象為名,結成於1933年日本統治下的臺南。主要成員還有李張瑞(1911-1952)、林修二(1914-1944)、張良典(1915-2014)等,除張良典外,皆曾留學東京。他們以前衛的先鋒者姿態,將源起於歐陸而經日本轉化改造的超現實主義美學及「主知」論的詩學引進臺灣,並結合臺灣的熱帶南國風土與殖民地情境,創造出有一種既本土、又國際,在世界的現代主義運動中獨樹一格的臺灣實踐。而這樣的實踐正是臺灣現代主義詩的起點。當紀弦(1913-2013)宣稱自己在1950年代為臺灣帶來現代詩的火種,事實上他的現代派運動已經整整落後風車詩社二十年了。

當然,也許我們不能過分苛責紀弦狂妄。畢竟風車詩社要遲至1970年代末因陳千武的翻譯,才開始被戰後的臺灣文壇認知。然而無論是陳千武的翻譯、或是楊熾昌1979年重編出版的自選集《燃燒的臉頰》,根據的都是四處蒐集來的舊報紙與雜誌剪貼,而非詩社的同人詩誌《風車》。楊熾昌自云:「由於第二次世界大戰的戰火,隨著家屋和身邊的的一切紀錄、資料、藏書全都燒光的緣故,要編這本集子備嘗艱辛。」40年代戰火燒光了藏書與詩稿,而他至為疼愛的後輩林修二也在終戰前的1944年因肺結核早逝。到了50年代,白色恐怖又奪走了他的摯友李張瑞的生命,這使得倖存的楊熾昌及張良典就此封筆,放棄文學。

《風車》第三號收錄林修二作品。(藏品/楊熾昌家屬捐贈,圖/國立臺灣文學館)

至此,還有什麼能夠見證他們的青春、友誼、以及互相勉勵追求藝術與前衛的銳氣?直到1994年楊熾昌過世,他都以為這份刊物早已不存,抱憾而終。過世後翌年,呂興昌教授與楊之三男楊皓文先生整理遺物之際,才在一個不起眼的角落,赫然發現這冊僅見的《風車》第三號孤本。

這冊以為早已佚失的薄薄詩誌,收錄有同人們的詩、小說以及文論,是他們在島上努力刻下的痕跡。楊熾昌在後記寫道:「福爾摩沙的春天來了。島上的詩人喲!理論家喲!有精神地從冬眠睜開眼睛站起來吧!為了美麗島的文學!」年輕的他們曾如此熱烈地激勵島上的詩人與理論家們,企盼能夠一同致力於文學,召喚福爾摩沙的春天。然而在戰後很長一段時間,整個日本時代的臺灣文學卻被埋沒在歷史的暗角,彷彿島上從來便是荒蕪,一切都不曾發生。

水蔭萍,〈炎??頭髮─“詩?祭禮”????〉。 (藏品/楊熾昌家屬捐贈,圖/國立臺灣文學館)

水蔭萍,〈西?順三郎?世界〉。 (藏品/楊熾昌家屬捐贈,圖/國立臺灣文學館)

作為歷史的孤本,《風車》第三號已妥善典藏於國立臺灣文學館,正好也在風車詩人的家鄉臺南。然而如今我更好奇的是,那些下落不明的《風車》第一號、第二號、第四號,以及楊熾昌提及曾經出版過的詩集詩論集與小說集,有沒有可能如《風車》第三號一般,只是暫時被世界遺忘了而已;也許它們仍等待著一個宿命般的眼神──因震驚而有些遲疑地──,但終於探出了手,將之從時間的罅隙中拾起。

★ 作家小傳

楊熾昌(1908-1994),臺南人, 筆名有水蔭萍、水蔭萍人、柳原喬等。1908年(明治41年)出生於臺南市,臺南二中(今臺南一中)畢業,1930年赴日求學,於東京就讀文化學院,後因父病返臺。回臺後,結婚生子,從事文學創作、擔任報紙學藝欄編務、組成詩社,緩緩撒落由日本帶回的現代詩的種子。

1932年(昭和7年)因父病危返臺,後任職臺南市第50區煙草賣捌所書記,並兼任《臺南新報》文藝欄編輯。1933年秋季結合臺籍青年李張瑞、林修二、張良典以及日籍女子戶田房子、岸麗子等6人共組「風車詩社」,於10月發行同人刊物《風車》。1986年與劉捷同獲由《自立晚報》主辦「鹽分地帶文藝營」頒贈的「臺灣新文學特別貢獻獎」,重獲文壇肯定。

★延伸閱讀:

★ 觀測員簡介

陳允元 國立臺灣大學臺灣文學所碩士,國立政治大學臺灣文學所博士。現為國立臺灣師範大學臺灣語文學系兼任助理教授、目宿媒體文學顧問。學術關鍵字為殖民地時期臺灣文學與現代主義。曾獲林榮三文學獎散文首獎等。著有詩集《孔雀獸》(2011)。與黃亞歷合編《日曜日式散步者:風車詩社及其時代》(2016),獲臺北書展年度編輯大獎、金鼎獎。