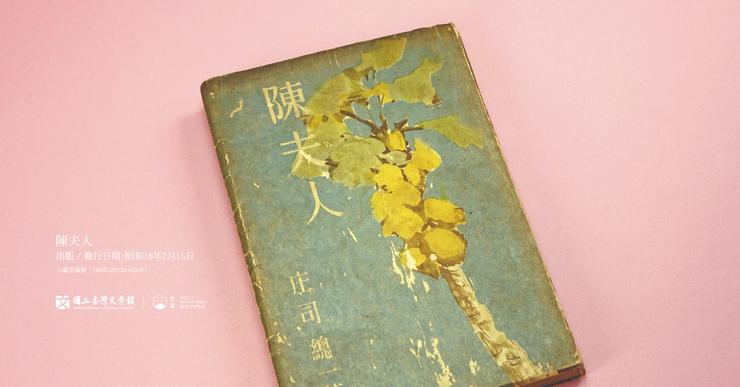

封面的果樹,是否能適應臺灣的風土? (藏品/黃得時捐贈,圖/國立臺灣文學館)

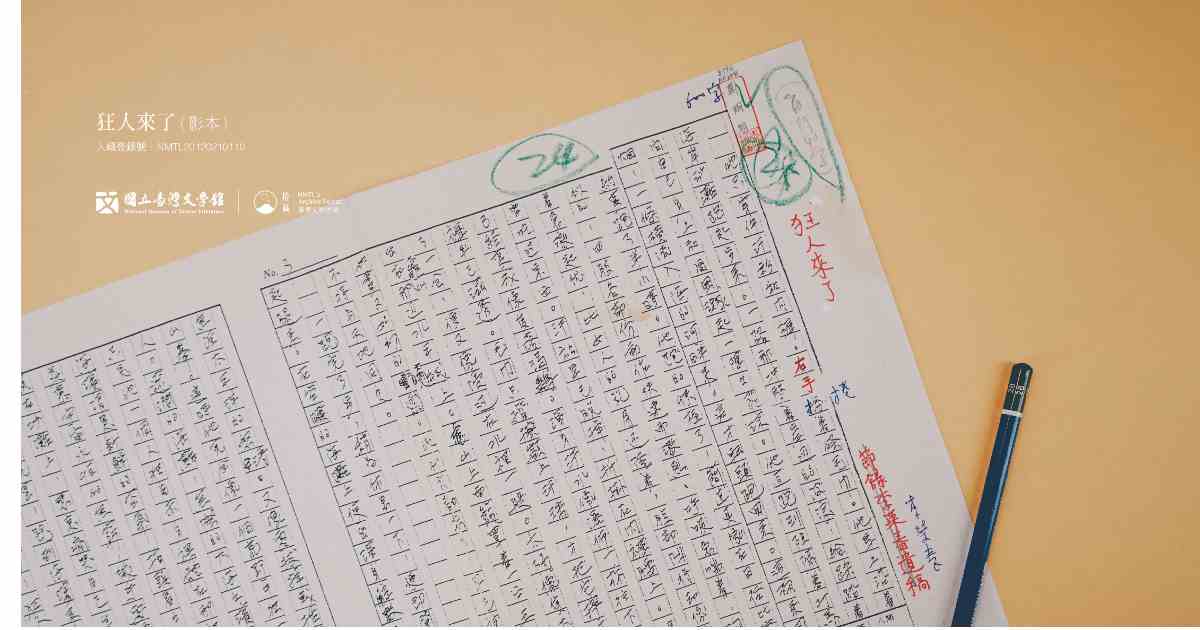

【我們為什麼挑選這項藏品】

《陳夫人》(又譯《嫁臺灣郎的日本女子》),是在臺日本人庄司總一,以1920到1940年代內臺結婚為主題書寫的長篇小說。主故事軸線為日本女性安子嫁給臺南有錢人家知識分子陳清文後,與異文化封建遺制大家族磨合關係的過程。小說佈局出歧視性殖民支配體制,人與人之間的關係如何在新舊雜揉中捆繞成死結。作者在大歷史中穿插描寫不同的生命,細膩刻畫人物心理、日常風俗、思想,使人性的複雜與立體可稍加現形。

面對歷史,作者謙和地書寫人物因時代而起的面貌,提出許多關於身分認同錯亂、心理情緒矛盾的究問,這些問題對當代而言,尚未結束,也仍是難以迴避的思索。複雜的文化體系與國際關係中,許多角色的自我疑惑、乃至無法言明的情緒,在跨度百年前已然是苦惱的源頭。如何回答這些問題?庄司總一在書中留下了帶有個人特色的線索,可作為後世的參照。

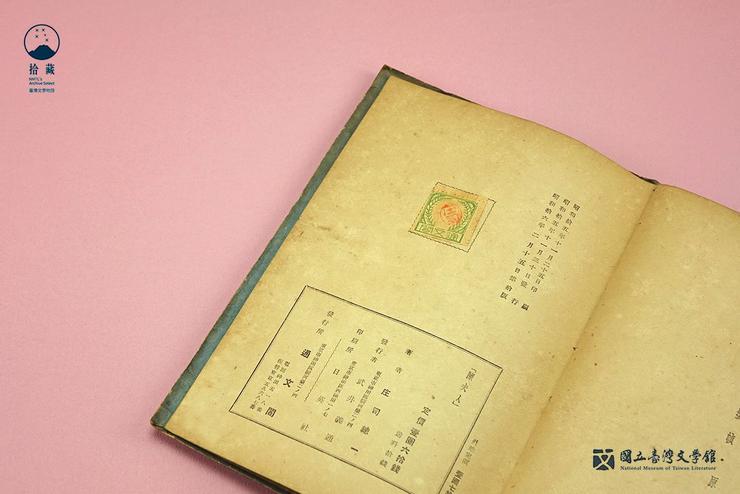

1941年五月,第十二版的《陳夫人》小說將印行。

自1940年日本通文閣印行初版後短短時間之內,轉眼小說已要印行第十二版。《陳夫人》引起的文學評判聲浪波盪,褒貶兼具。《陳夫人》的主要場景雖在臺灣島內的封建大家庭裡,它的氣韻卻迅速捲向了帝都,1941年4月起的國民新劇場中,這本小說在久保田萬太郎指導下由劇團「文學座」擔綱,進行將近半個月的演出[1],之後甚至還要映畫化[2]。

庄司總一執著筆,此時他正為十二版小說寫〈再版有感〉,簡要匯集了身為作者欲回應讀者世界的思緒。對著案前的稿紙,庄司總一腦中不由得再次交錯了許多近日發生的爭辯。

不久前,臺北的朋友給庄司總一捎了信,總督府可能要將《陳夫人》列入情報部推薦圖書了。他連著想起初版時曾經接到一封來信,信中指責到:「你的小說有暴露性的描寫,這就不對啦。因為將近半世紀的臺灣政治決不是件輕而易舉的事。我們好不容易才把臺灣培養到現在這樣,而你卻要把我們的缺失揭發出來,這樣就使我們太不爽了。」[3]

《陳夫人》是暴露性的揭發政府的缺失?還是追求真實、描寫真實?庄司總一想起自己讀過的世界殖民政策歷史,在整體相對比較之下,他認為日本政治對臺灣——這南方島嶼的殖民地,是極富理解和溫情的。甚至,這還是個殊例。

「知道《陳夫人》可能成為情報部推薦圖書,與其光榮或對批評者產生報復的快感,不如說有一種更深的安心感。」

庄司總一認為,如果是真正偉大的父母,他們非但不怕他人對自己教養子女方式的批評,反而會樂於藉此反省,來邁向一種更高理想。庄司總一對充滿革新意味的方向深信不疑,在他看來,正是這種寬大的政治和人類的善意才給了他寫下《陳夫人》的意義和勇氣,不是嗎?他在回信中寫到:「或許是我藝術性的表現幼稚和拙劣不足,讓您產生了誤會。不過,我只想追求真實和描寫真實的苦心是千真萬確的。(後略)」[4]

庄司總一猜想,「革新」這件事,不僅是日本治理的難事,對殖民地的人而言這種蛻變的苦惱更為深刻。

看著桌上的〈再版有感〉,庄司總一想,皇民化的運動措施中必有要求過分的目標存在,不過仍不能否定臺灣本身已經面臨了一種必然的改變。另一方面,所有運動都不該只被視為暫時性解藥,為政者應該對重大歷史的腳步抱著理解和信念。

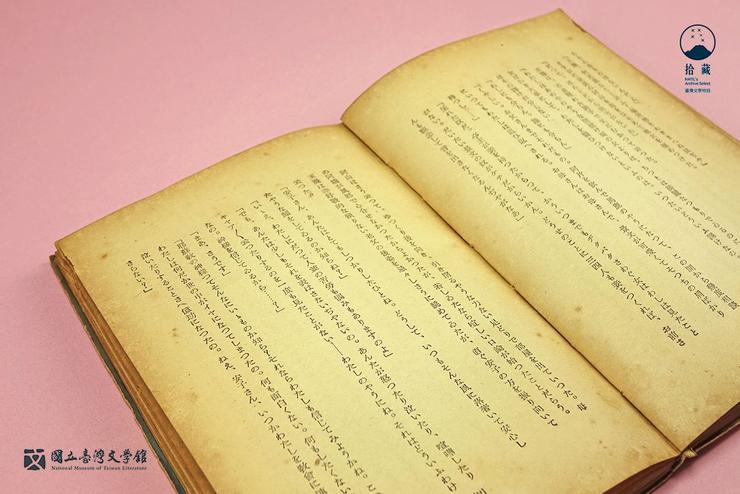

庄司總一猜想,「革新」這件事,不僅是日本治理的難事,對殖民地的人而言這種蛻變的苦惱更為深刻。 (藏品/黃得時捐贈,圖/國立臺灣文學館)

後來,1941年到1943年間,不斷有《陳夫人》的讀後感言或評論文章在臺灣時報、臺灣日日新報等報章中刊出,小說拿到了東亞文學獎次賞,首獎從缺。

在各式評論中,庄司總一讀到了一篇筆名為田子浩的文章〈關於陳夫人〉,此篇點出小說中錯誤的臺灣語音稱呼、對本島人習俗的獨斷批評(官司習慣、個人主義、風俗等問題)、稍欠真實的人物心理活動。另外一篇刊載於臺灣時報上的則是陳紹馨先生的〈陳夫人??????血?問題〉,論及書中有關灣生及純正血統的命題,同時多方驗證了小說中描繪的生命禮儀、臺南州鳳梨產業、習俗等,陳紹馨認為「《陳夫人》既是『以臺灣為題材』的文學,也是『與臺灣有關』的文學。但我們所欲求的則是『從臺灣而生的文學』。」[5]

對比之下,文學報國會事務局裡的戶川貞雄認為《陳夫人》對「內臺一體化」問題的解決之道有強烈的啟示作用[6],而濱田隼雄則在臺灣時報中載有〈庄司總一氏?陳夫人????〉,全面肯定了此部小說可以對政府機關提供許多政策面的參考。[7]

描寫真實之後,自然就能看到解決之路嗎?庄司總一自認為,寫到第二部為止,他還未看見任何解決之道。1941的國民新劇場公演後,庄司總一認識了王育霖[8],他在讀後感中向庄司總一說到:「不過,問題卻上沒有任何解決的妙策。」庄司總一想,這句話,不外是代表臺灣所有的知識階級所感到的不滿和不足的流露吧。一刀兩段將死結劈開,本來就不是一個小說家的責任。殖民體制不變,枷鎖就解不開,意志消沈的人只得在低谷旋渦中無限徘徊。

翻開《陳夫人》,小說的最後一句是:「——愛,安子在心裡小聲地說。」

這是否能成為一個替代的答案呢?

描寫真實之後,自然就能看到解決之路嗎? (藏品/黃得時捐贈,圖/國立臺灣文學館)

庄司總一所在意的更是探究不同血統、傳統和條件的人們要如何、到何種程度,達成愛、理解、和融合這種人性的振幅和可能性而已。這即是庄司總一不斷探究的主題——「人與人」。透過文學創作,庄司總一傳遞了某一種形式的愛和善意,為今日的臺灣留下一份可探尋過去的禮物。

[1] 〈帝都文學座?「陳夫人上演」〉。(1941,3月19日)。臺灣日日新報,第四版。

[2] 〈「陳夫人」映畫化〉。(1941,10月15日)。臺灣日日新報,第四版。

[3] 黃玉燕譯(2002)。《嫁台灣郎的日本女子》。臺北:九歌。(庄司總一,1940)

[4] 同3

[5] 〈「陳夫人」??????血?問題〉。(1942年,12月)。臺灣時報。

[6] 吳叡人等(2012)。《中心到邊陲的重軌與分軌:日本帝國與臺灣文學?文化研究(中)》。臺北:國立臺灣大學出版中心。

[7] 〈庄司總一氏?陳夫人????〉。(1941年,5月)。臺灣時報。

[8] 《嫁台灣郎的日本女子》(2002)中收錄庄司總一〈再版有感〉,譯文中為「王育林」。

★作者小傳

庄司總一(1906~1961),生於日本山形縣,幼年時隨服務於卑南公立醫院的爸爸旅居至臺東,後遷住臺南,畢業於臺南州立臺南第一中學校(現臺南二中)。返日後以小說家身分聞名,1933年起,以阿久見謙的筆名發表過海明威等英美小說譯作,及創作《夜景》等小說。後著有《陳夫人》、《土與光》、《惡夢》等書。

★觀測員簡介

葉田甜 2001年生,臺南人,農業經濟學系在學生,興趣摸索中。