(藏品/朱天文捐贈,圖/國立臺灣文學館)

【我們為什麼挑選這個藏品】

做為出門遠行時使用的物件,由木條邊框、金屬環扣,與浸油處理過的牛皮外殼所組成的皮箱,用來裝載個人的衣物和用品,一直以來帶給人的聯想,都是十分一致的:旅行、鄉愁、對遙遠過往的緬懷,或者盛裝著未知神秘的物件。由於這些固定的用途,那些關於皮箱的根深柢固的象徵,幾乎已經在人們的腦海中定型。

然而,有一個人,他也曾屢次提著一只皮箱飄洋過海,但裡頭裝載的卻不只是旅行用品。那個皮箱,蘊藏著他驚人的劇作才能、細膩且獨特的心思,以及性格中的兩種極端對立,寫出了一齣齣或悲天憫人、或荒謬諷刺,時而哀憐、時而尖銳的作品——《一口箱子》。

他,就是國立臺北藝術大學戲劇系的創辦人[1],姚一葦。

姚一葦的戲劇到底有何特別之處?何以一只看似再平凡不過的旅用皮箱,到了他的手裡,就成為了警世諷諭的藝術創作?他又是如何在當時以寫實主義為依歸的臺灣劇作環境中,獨獨闢出一條通往戲劇新局的道路,留下了無窮盡的研究價值?

此次的姚一葦專題,就讓我們從這一口單薄、老舊的皮製提箱開始,去回溯、探詢這位戲劇偉人的生平、匠筆,以及對立相生的兩種性格,體驗他由心而生,或悲憫溫柔,或深痛鋒利,那飽含著當代人的悲哀,伴隨臺灣劇壇跨入嶄新境界的劇作。

輾轉流離,戰火裡的藝術靈魂

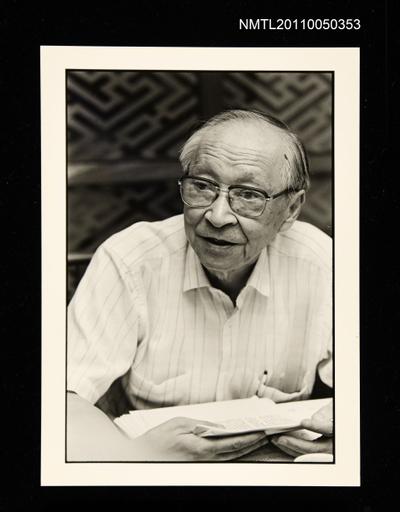

(藏品/文資作家身影系列捐贈,圖/國立臺灣文學館)

姚一葦,本名姚公偉。1946年輾轉來臺以前,他修過機電工程、讀過銀行系,專長足以使自己衣食無憂,卻唯獨對藝術懷抱熱忱。就像所有自幼便熱愛文學的創作家一樣——他讀遍了中西經典,尤其是自己最為鍾愛的戲劇劇本,並且創作不輟。他所撰寫的文章,早在18歲開始,就已在各大報刊、雜誌上發表。大學畢業的前一年,姚一葦在當時由文人集資,曇花一現的《中南日報》上,發表了人生中第一篇戲劇評論——《論〈總建築師〉》,評論易卜生的劇作。

大學畢業以後,姚一葦提著一口單薄的皮箱,隨著戰火的延燒來到了臺灣。在這裡,他一邊於臺灣銀行任職,一邊兼任文化大學藝術研究所的教授,正式開始了他的藝術生涯。1957年開始,相較於前期創作的散文、小說,姚一葦開始大量進行有關戲劇、電影、藝術與文學的評論撰寫,以及劇本創作。

從讀到寫:做一個碾玉的人

姚一葦的前六齣戲,都是每隔兩年創作而成,足以看出他對劇本創作的計畫與慎重性。然而,使他的劇作如此富有魅力的,是深根在他的性格之中,全然矛盾、卻又相輔相成的兩種極端特徵——對世間苦難的深切悲憫,以及對人性的痛惡、諷刺與批判。

這兩種性格,恰好在他的兩齣戲,《碾玉觀音》和《一口箱子》之中,分別完整地嶄露了出來。前者被廣泛譽為姚一葦劇本生涯中的顛峰之作,後者則擁據了當代臺灣劇壇突破桎梏的重要一步。兩者的氛圍、筆風與意旨皆互為對反,卻同為姚一葦心靈的重要裂片。這種心靈上的立體與複雜性,也正是這一位平凡的作家,之所以能征服當代眾多戲劇觀眾的原因。

(藏品/朱天文捐贈,圖/國立臺灣文學館)

目擊哀悲苦楚,身在人世的傷憐之心

(藏品/朱天文捐贈,圖/國立臺灣文學館)

在他寫過的所有劇本裡,最廣為人知的,莫不是《碾玉觀音》這一齣。姚一葦在《碾玉觀音》中,藉由主角崔寧之手、之口,演示出了他對於人世苦難的觀察與悲憫。這一位執著的藝術家,認為「我們誰都沒有看過神,『神的觀音』沒有存在過」,而不願意去雕眾人都雕過的「神」的觀音。他認為所謂神的面孔,只能是「一個我所理解的,我曾經觸摸過的東西,一種我所尊敬,所喜歡的東西,一個理想的東西,一個最美麗的東西,一個生活在我們中間的東西。」——這一點,可以說是姚一葦自身的心境投射。

脫胎換骨——以一口箱子發聲,諷刺整個時代

1973年,姚一葦結束了在美國愛荷華大學的研習之後,提著一口箱子,搭乘飛機回臺。根據他本人的記述,當他在機場見到前來迎接他的親友時,心中忽然浮現了一種複雜的感觸:「人是回來了,這次考察獲得了什麼?手提箱中又裝塞了什麼?」正是這一個倏忽即逝的念頭,促成了《一口箱子》創作。

(藏品/姚海星捐贈,圖/國立臺灣文學館)

《一口箱子》的人物十分簡單,主角只有兩個:提著祖傳箱子的阿三,以及同路而行的老大。阿三攜帶的皮箱,被警察與民眾誤認為是一只懸賞兩萬元的遺失箱子,所有人便開始了追殺與逃亡。無處可逃的阿三,在莫名的固執之下變得歇斯底里,怎麼也不肯打開皮箱,來證明自己的清白,終於在眾人面前失足摔死。眾人一打開箱子,卻只看見幾張泛黃的獎狀。

(藏品/姚海星捐贈,圖/國立臺灣文學館)

《一口箱子》對時代的諷刺是深層面的。與姚一葦為忘年之交,曾共同推動臺灣現代表演藝術的俞大綱曾這麼描述:「……它是嘲弄現代知識份子群的敝帚自珍,沾沾自喜的一般傾向……更當指出的是一葦並沒有把自己的位置,高踞於知識份子之上,以說教態度來向知識份子開教訓。他也把自己也列入被嘲弄與批判地行列。」

阿三的那口箱子,其實只裝著一些平凡的舊物而已,然而他卻視為珍寶,寧可賠上性命,也不願讓其他人看過一眼。他不明就裡的執著,正是這場荒謬的悲劇的催化劑:他本可以不必死去的。當然,眾人也絕沒有逼迫他的理由。像阿三這樣的角色,使觀眾在氣憤他的固執的當下,仍不可避免地感到同情與憐憫。在這一齣戲中,雖然仍然有《碾玉觀音》悲憫的風韻在,卻也脫胎換骨,轉以對現世的種種可悲與荒唐,進行最為鋒利的諷刺與審問。

突破舊有象徵,融合西方荒謬劇場

(藏品/姚海星捐贈,圖/國立臺灣文學館)

1970年代的臺灣,戲劇界處在較為保守的氛圍中。一直到姚一葦結束研習回臺,創作了融入西方荒謬劇的劇作,是當時少見且優秀的作品。以語言解構、抽離行為意義,並浮誇的劇場布置,及可笑滑稽的情節,描述現實的荒誕,以及人們面對這樣的生存環境,相應而生的恐懼與虛無。

這是臺灣戲劇界的一大躍進。《一口箱子》除了將這一嶄新的戲劇主義帶進臺灣,劇中最主要的物件,阿三的皮箱,也同為對傳統象徵使用的突破。姚一葦發掘了一個全新的角度,將皮箱的可載物性、封閉性,以及人對其的擁有性連結起來,為後人提供了另一種截然不同的象徵脈絡。

剛柔並濟,一生奉獻

(藏品/姚海星捐贈,圖/國立臺灣文學館)

姚一葦對戲劇界的重要程度,不僅僅在於他豐富的劇作而已。他自三十五歲以來,一頭栽入臺灣的戲劇教育,曾先後於文化大學等五所大學執教,並於1982年,與數位夥伴一同開始創辦國立藝術學院的戲劇系,這個系所就是臺北藝術大學戲劇系的前身。

(藏品/姚海星捐贈,圖/國立臺灣文學館)

這一位即使有所悲憫,也不弱其鋒利之眼的一代戲劇導師,是臺灣戲劇界最重要的一枚齒輪之一,也是臺灣文學界不可忽視的先鋒。他不只推動了這片土地的戲劇發展,也影響了臺灣的戲劇教育,在至今的三十餘年之中,孕育出了無數各有匠心的戲劇人才。

回過頭看這口皮箱的意義,不僅收納一位戲劇界長者的心意,也是一顆臺灣戲劇界的珍貴種子。

[1]當時的校名為國立藝術學院。

★作家小傳

姚一葦(1922-1997),本名姚公偉。自幼喜歡戲劇,雖本業為銀行員,但對戲劇興致不減。中年後因緣巧合,先至國立藝術學校(今國立臺灣藝術大學)演講,進而成為授課教師,教授戲劇理論為主;後來提早從臺灣銀行退休,全心投入國立藝術學院(今國立臺北藝術大學)籌備事宜,並擔任戲劇學系創系主任兼教務長。退休後仍在戲劇研究所任課,並持續有劇作及論述出版,直至離世。著有劇本《來自鳳凰鎮的人》、《碾玉觀音》、《紅鼻子》、《申生》、《一口箱子》等十數本,以及《詩學箋註》、《藝術的奧祕》、《戲劇論集》、《美的範疇論》、《文學論集》、《戲劇原理》等學術論著,另著有散文數本。

★延伸閱讀

★觀測員簡介

李宣頤 光影詩社社長、「每天為你讀一首詩」賞析寫手及編輯、風球詩社第二十一屆全國高中詩展統籌。作品刊於幼獅文藝、創世紀詩刊、秋水詩刊、換氣詩刊、風球詩社十周年精選輯。ig:@ir.write